「これくらい大丈夫」が事故を招く。現場のヒヤリハットを撲滅する『モニまる』式安全会議3つの鉄則

「これくらい大丈夫だろう」 「いつもやっていることだから問題ない」

建設現場で、この言葉ほど恐ろしいものはありません。一つの重大事故の背後には、29の軽微な事故と、300もの「ヒヤリハット(ヒヤリとした、ハッとした出来事)」が隠れていると言われます(ハインリッヒの法則)。

つまり、日々の業務に潜む小さな「ヒヤリ」を、「これくらい大丈夫」と見過ごすことこそが、重大な災害への引き金となるのです。

資料を読み上げるだけのKY活動。提出されるだけのヒヤリハット報告書。そんなマンネリ化した安全会議では、現場に潜む真の危険を見つけ出すことはできません。

この記事では、その危険な”慣れ”を打ち破り、現場の緊張感を高める、電子黒板『モニまる』を活用した安全会議の「3つの鉄則」を解説します。

あなたの現場は大丈夫?危険なマンネリ安全会議の兆候

まず、あなたの現場の安全会議が形骸化していないか、チェックしてみてください。

- KY活動が、いつも同じ内容の繰り返しになっている。

- ヒヤリハット報告が、提出されるだけで、その後の議論に活かされていない。

- 安全教育が、資料の読み上げや一方的な説明だけで終わっている。

- 若手や新人作業員から、危険に関する意見や質問が出にくい雰囲気がある。

一つでも当てはまれば、それは現場の安全意識が低下している危険なサインかもしれません。

災害ゼロを継続する『モニまる』式安全会議3つの鉄則

『モニまる』がもたらすのは、安全教育の「見える化」です。それにより、危険を”他人事”から”自分ごと”へと変え、一人ひとりの安全意識に火をつけます。

鉄則1 ヒヤリハットは「文章」ではなく「写真」で共有せよ

文章だけのヒヤリハット報告書を読んでも、その時の状況や危険の度合いはリアルに伝わりません。

【モニまる式】 ヒヤッとしたり、ハッとしたりした本人が、その場でスマートフォンで写真を撮影することをルール化します。そして安全会議で、その写真を『モニまる』の大画面に投影。「この時、この場所で、こういう状況で、こうなりそうになった」と、当事者の生の声で発表してもらいます。

効果:状況が一目瞭然となり、聞いている側も「もし自分がその立場だったら…」と、危険を”自分ごと”としてリアルに捉えることができます。文章を読むだけでは決して得られない、強烈な印象と教訓が現場全体に共有されます。

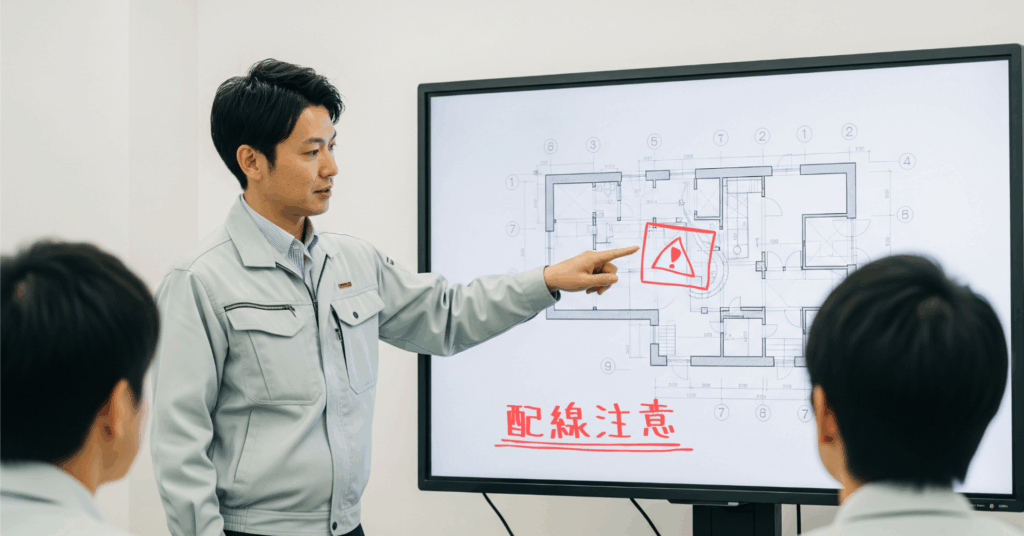

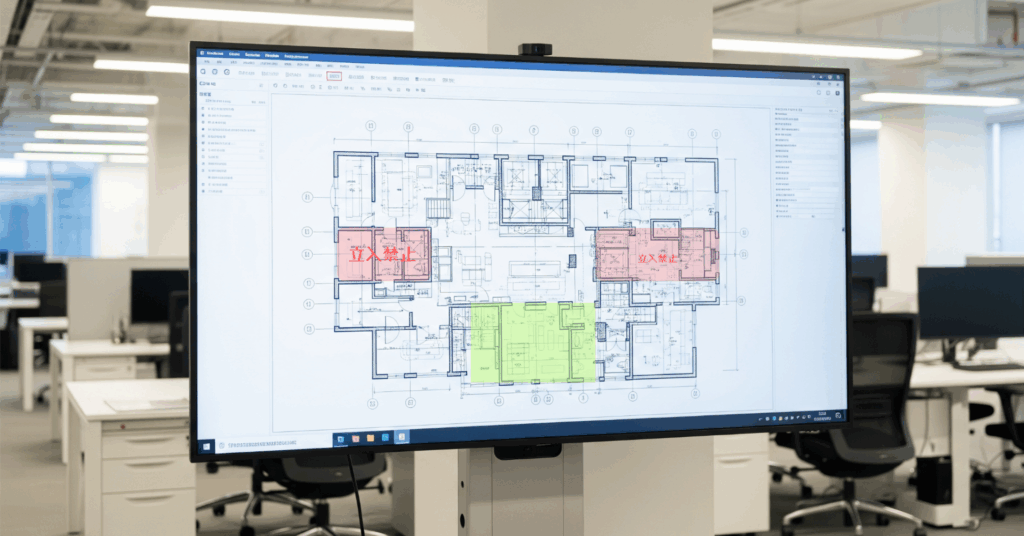

鉄則2 危険箇所は「言葉」ではなく「ペン」で指摘せよ

「足元に注意」「開口部に気をつけて」といった言葉だけの注意喚起は、具体性に欠け、聞き流されがちです。

【モニまる式】 その日の作業エリアの写真を『モニまる』に表示し、「今日の作業における危険はどこにある?」と全員に問いかけます。そして、参加者が危険だと感じる箇所を、次々とペンでマーキング(赤丸で囲むなど)していきます。 「なぜそこが危険なのか」「どうすれば安全に作業できるか」を、写真に書き込みながら全員で議論し、対策を立てます。

効果:漠然としていた危険が、「今日の、あの場所の、あの問題」という、具体的で、かつ全員で合意形成したリスク認識に変わります。これにより、作業中の集中力と危険への感度が高まります。

鉄則3 安全手順は「読む」のではなく「動画」で体感せよ

安全帯の正しい使い方、特定の工具の安全な操作方法、玉掛け作業の合図…。これらの複雑な手順を、文章だけで正確に伝えるのは至難の業です。

【モニまる式】 正しい作業手順と、やってはいけない危険な手順の両方を、短い動画で撮影・作成しておきます。安全教育の場で『モニまる』でその動画を再生し、特に重要なポイントをスローモーションや一時停止で見せながら、ペンで書き込みを加えて解説します。

効果: 視覚と聴覚に直接訴えることで、経験の浅い若手や言語の壁がある外国人作業員にも、正しい安全行動が体に染み付くように伝わります。「見て覚える」の質が劇的に向上し、教育のレベルが標準化されます。

まとめ 「慣れ」という最大の敵に、”見える化”で打ち勝つ

災害ゼロを継続するために最も重要なのは、「これくらい大丈夫」という小さな油断の芽を、日々いかにして摘み取り続けるか、ということに尽きます。

『モニまる』を活用した安全会議は、

- ヒヤリハットを「写真」で共有し、

- 危険箇所を「ペン」で指摘し、

- 安全手順を「動画」で学ぶ。

この3つの鉄則によって、危険を「自分ごと」として捉えさせ、現場に新鮮な緊張感と一体感を生み出します。それは、指示されたから安全を守る「受動的な安全」から、自ら危険を見つけ、考え、行動する「能動的な安全文化」への大きな一歩です。

あなたの現場の”慣れ”を、災害ゼロへと繋がる新鮮な”緊張感”に変えませんか?