【2025年版】建設現場向け大型ディスプレイの選び方完全ガイド

この記事では、現場の救世主になるかもしれない大型ディスプレイ(電子黒板)について、『どれを選べばいいの?』『何がそんなに便利なの?』という皆さんの疑問に、ポイントを絞って分かりやすくお答えします!読み終わる頃には、きっと『なるほど!これならウチの現場にも一台欲しいかも!』そんな風に思ってもらえるはずですよ!

そもそも、現場の大きな画面(大型ディスプレイ)って何が良いのでしょう?

昔ながらの現場ですと、やっぱり紙の図面が主役でしたよね。朝礼で職長さんが広げる大きな図面、雨が降れば濡れないように気を使ったり、風で飛ばされないように押さえたり。油やチョークの粉で汚れるなんてしょっちゅうで、変更点があれば赤鉛筆で書き加えて、何枚も重ねて持ち歩いたり…。「まあ、こんなもんだよな」と思いつつも、内心「もっとどうにかならないかな?」と感じていた方も少なくないのではないでしょうか。

それが、最近現場に入り始めている「大型ディスプレイ」、特にタッチパネルで直接書き込める「電子黒板」だと、こんな風にガラッと変わるんです!

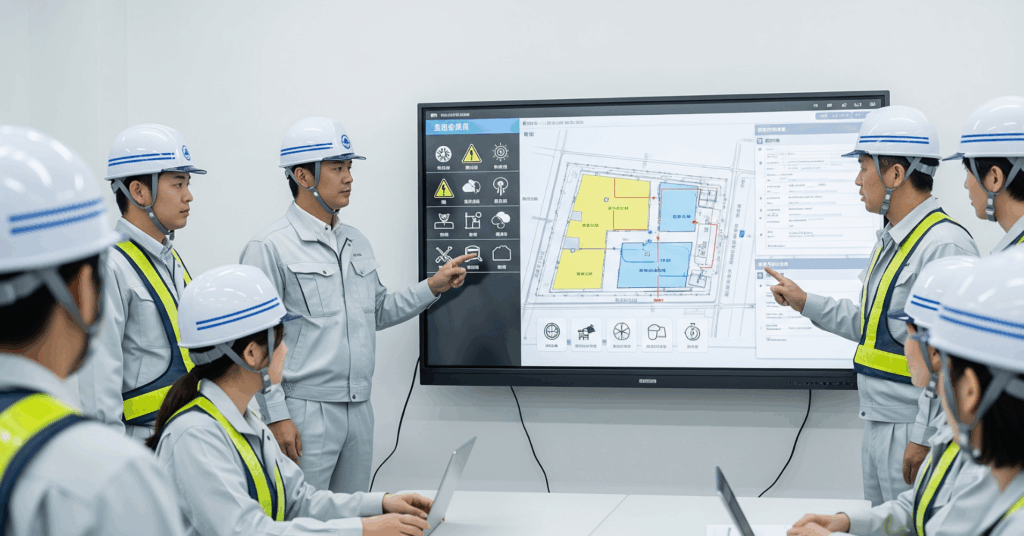

- 朝礼やKY活動が、めちゃくちゃ分かりやすくなります!

今までは声が届きにくかったり、図面が見えにくかったりした人も、大きな画面ならバッチリ。今日の作業範囲や危険箇所、注意すべき点が全員でしっかり共有できるので、指示の聞き漏らしや勘違いもグッと減らせるはずです。「安全第一」が、より確実になりますよね。 - 「あれ?この図面、最新版だっけ?」なんて心配も減ります!

電子黒板なら、常に事務所のパソコンと繋がっていたり、クラウドというインターネット上の保管場所から最新の図面データを呼び出せたりするので、「うっかり古い図面で作業しちゃった!」なんていう致命的なミスを防ぎやすくなります。手戻り作業が減れば、その分、仕事も早く終わるかもしれません。 - 写真や動画で、危険な場所や作業手順を「見える化」!

言葉だけじゃ伝わりにくい複雑な作業手順や、特に注意が必要な危険箇所も、スマートフォンで撮った写真や動画をその場で大きな画面に映し出せば一目瞭然。「あそこはこうなっているから気を付けよう」「この順番で作業するんだな」と、全員の認識を合わせやすくなります。 - 職人さん同士の打ち合わせも、スムーズで正確に!

「ここの納まり、どうします?」「この配管、どこを通しますか?」なんていう細かい打ち合わせも、図面に直接書き込みながら相談できるので、話が早いし、誤解も生まれにくいです。チョークと黒板みたいに、気軽に使えるのが良いところですね。

私が以前いた現場で初めて電子黒板が導入された時、最初は遠巻きに見ていたベテランの職人さんが、若い子が図面をスイスイ拡大したり、書き込んだりしているのを見て、「おぉ、こりゃ便利そうだなぁ」と興味津々になっていたのが印象的でした。慣れれば本当に頼りになる道具ですよ。

現場で使うならコレ!電子黒板のサイズ、どれが良いでしょう?(65インチ~110インチ)

さて、「便利そうなのは分かったけど、一体どれくらいの大きさのやつを選べばいいんだ?」って思いますよね。これも大事なポイントです。現場事務所の広さや、一度に何人くらいで見るかによって、最適なサイズは変わってきます。

- 65インチクラス

詰所で数人でサッと確認するなら、これですね! 比較的小さめの現場事務所や、職長さんたちが数人で集まる詰所で、図面をちょっと確認したり、簡単な打ち合わせをするのには、このくらいのサイズが手頃で使いやすいでしょう。あまり場所も取らないですしね。ただ、大人数で見るには、ちょっと物足りないかもしれません。 - 75インチクラス

朝礼でみんなが見るなら、このくらいは欲しいですよね! 一般的な現場事務所で、朝礼やKY活動で10人~15人くらいが一緒に画面を見るなら、この75インチあたりが一番バランスが良いかもしれません。情報も十分見やすいですし、図面に書き込んだりするにも、広々としていて作業しやすいと評判です。建設現場では、結構人気のサイズみたいですよ。 - 86インチクラス

広い事務所や、大人数での研修なら頼りになりますよ! かなり広めの現場事務所だったり、20人、30人といった大人数で朝礼を行ったり、安全教育や研修をしっかりやりたい、という現場には、このくらいの大きさがあると非常に見やすくて頼りになります。最近よく聞くBIM/CIMっていう立体的なCG図面なんかを表示するにも、迫力があって分かりやすいでしょうね。 - 98インチ~110インチクラス

大きな現場の全体朝礼とか、特別な時にドーンと! これはもう、ちょっとした映画館のスクリーン並みの大きさです!普通の現場事務所にはまず必要ないかもしれませんが、何十人、時には百人以上が集まるような大規模な現場の全体朝礼など、大きなホールで行う安全大会や協力会社さん向けの説明会なんかで使うと、その迫力と情報伝達力は絶大でしょう。

「誰が、どこで、何を見るために使うのか」を具体的にイメージすることです。画面からの距離や、表示したい情報の細かさも考慮して、みんながストレスなく使えるサイズを選びたいですね。

OSって何でしょう?AndroidとWindows、どちらが私たち向き?

次に、「OS(オーエス)」について簡単にお話しします。難しく考えなくて大丈夫。これは、電子黒板を動かしている「頭脳」みたいなもので、主に「Android(アンドロイド)」と「Windows(ウィンドウズ)」の2種類があります。これが違うと、使い勝手も少し変わってくるんです。

- Android(アンドロイド)

スマートフォンのようにサッと使えて、起動も速いのが良いですよね! 皆さんがお持ちのスマートフォンに入っているOSと同じようなもの、と言えばイメージしやすいでしょうか。だから、画面の操作もタッチで直感的に行いやすく、初めて使う人でも比較的すぐに慣れると思います。電源を入れてから使えるようになるまでの時間も速いモデルが多いですね。図面を見たり、撮影した写真をみんなで共有したり、ホワイトボードみたいにメモを書き込んだりするのが主な使い方であれば、これで十分便利に使えるでしょう。比較的、価格が抑えめな製品が多いのも魅力の一つです。 - Windows(ウィンドウズ)

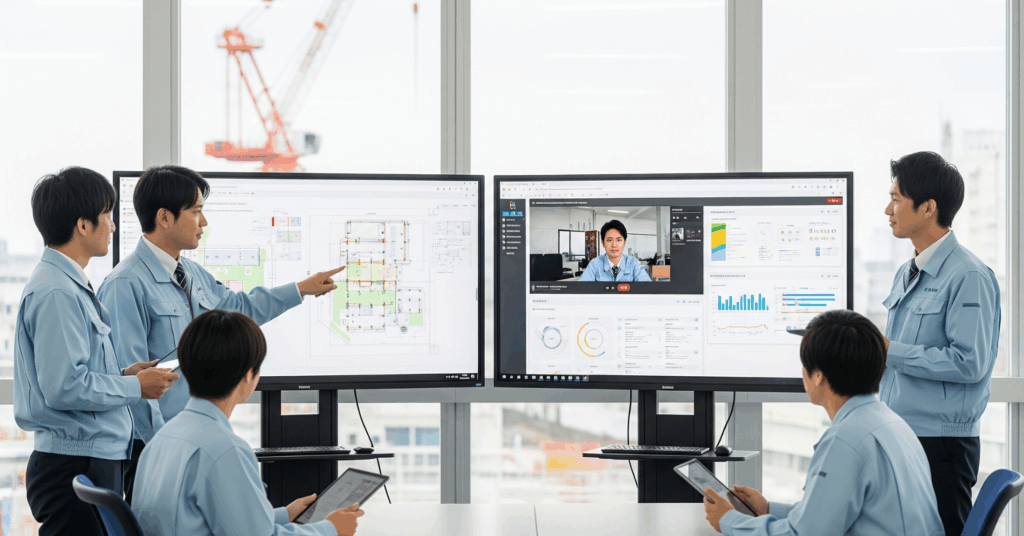

パソコンと同じように使えるから、専門ソフトも動かせますよ! 事務所で使っているパソコンと同じOSなので、使い慣れたExcelやWordといったソフトはもちろん、CADソフトやBIM/CIMソフトのような、建設業務で使う専門的なアプリケーションもそのまま動かせるのが最大の強みです。パソコンで行うような複雑な作業も、大きな画面でみんなで見ながら進められるのは大きなメリットですね。ただし、Android版に比べると価格が少し高めになる傾向があったり、起動に少し時間がかかったりすることもあります。

どちらが良いかは、まさに「現場でその電子黒板を使って、どんな作業をしたいか」で決まってきます。「とにかく手軽に情報共有したい!」という現場ならAndroid、「パソコンでやっているような専門的な作業も大画面でしたい!」という現場ならWindows、といった感じで考えてみると良いかもしれませんね。

現場で本当に使える機能って、どんなものでしょう?

電子黒板には、本当にたくさんの機能が付いているものがあります。でも、カタログに難しい言葉で色々書かれていても、「これ、本当に現場で使うの…?」って思うこともありますよね。ここでは、私たち作業員にとって「これは絶対欲しい!」「これがあると本当に助かる!」という機能に絞ってご紹介します。

- 頑丈さ(ホコリや水に強いか)

現場ではタフでないと困りますよね! 建設現場は、どうしてもホコリっぽくなりがちですし、時には雨が吹き込んできたり、飲み物をこぼしてしまったり…なんてこともあり得ます。精密な機械ではありますが、ある程度のホコリや水滴に耐えられる「防塵・防滴性能」はしっかり確認しておきたいポイントです。やっぱり、現場で使うものはタフなのが一番ですよね! - 画面の見やすさ(明るい場所でも見えるか、反射しないか)

昼間の明るい場所でも見えないと意味がありませんからね! 仮設の現場事務所って、意外と日差しが強かったり、照明が直接画面に映り込んだりして、画面が見にくいことってありませんか?日中の明るい場所でもハッキリと表示が見える「輝度(明るさ)」や、照明などの光が反射しにくい「アンチグレア加工」が施されているかは、非常に重要です。せっかくの大画面も、見えにくかったら意味がないですからね。 - タッチ操作のしやすさ(手袋でもOKか、書きやすいか)

軍手をしたままでも使えると助かりますよね! 現場では、安全のために軍手や作業用の手袋をしている時間が長いですよね。その都度手袋を外さなくても、画面にタッチして操作できると、本当に作業がスムーズです。また、専用のペンだけでなく、指でもスラスラと文字や線が書き込めて、消すのも簡単なものが良いに決まっています。 - スマートフォンやタブレットの画面を映せる機能(ミラーリング)

撮影した写真をすぐに大きな画面で見せられると便利ですよ! 現場で「あそこ、ちょっと危ないな」とか「ここの納まり、写真で共有したいな」と思った時に、スマートフォンでパッと撮影した写真を、すぐにケーブルなしで大きな画面に映し出せたら、すごく便利だと思いませんか?この「ミラーリング」という機能は、情報の共有スピードを格段に上げてくれる、今や必須とも言える機能かもしれません。 - 色々なファイルが見られるか(PDF、図面データなど)

現場では、PDF形式の図面、Excelで作った工程表、JPEGなどの写真データ、時にはCADのデータなど、色々な種類のファイルを使いますよね。これらのファイルが特別なソフトなしでもちゃんと表示できるか、事前に確認しておくと安心です。

他にも、遠隔地と顔を見ながら打ち合わせができる「Web会議機能」や、会議の内容や操作手順をそのまま録画できる「画面録画機能」なども、あると便利な機能です。でもまずは、上で挙げたような基本的な機能がしっかりしているか、という点を見極めるのが大切ですよ。

気になる価格のこと(導入コスト)

さて、ここまで色々と便利な点をお話ししてきましたが、やっぱり気になるのは「お値段」のことですよね。もちろん、私たち作業員が直接購入するわけではありませんが、会社がこういった新しい機械を導入するには、それなりに費用がかかるものです。少しだけ、頭の片隅に置いておくと良いかもしれません。

電子黒板本体の価格は、やはり画面の大きさや、Android版かWindows版か、どんな機能が付いているかによって、本当にピンからキリまであります。そして、本体価格以外にも、壁に取り付けるための工事費用や、スタンドの価格などもかかってきます。

しかし、考えてみてください。こういった便利な道具が現場に導入されることで、私たちの仕事の効率が格段に上がったり、うっかりミスが減ったり、そして何よりも安全に作業が進められるようになったりするのであれば、会社にとっても長い目で見れば大きなプラスになるはずです。「ただ高い買い物」ではなく、「将来への投資」として、私たちの作業環境がより良くなるための一歩だと捉えられると良いですよね。ですから、「高価だからダメだ」と最初から決めつけずに、「これを導入したら、現場がこんな風にもっと良くなる!」ということを、みんなで具体的にイメージして、会社に提案してみるのも良いかもしれません。

まとめ

さて、ここまで建設現場向けの大型ディスプレイ、特に電子黒板の選び方について色々とお話ししてきましたが、いかがでしたでしょうか?

「大型ディスプレイ」や「電子黒板」と聞くと、なんだか少し難しそう…と感じていた方も、少しは「お、意外と使えそうだな」「私たちの仕事も楽になるかも!」と思っていただけたなら嬉しいです。

要は、これらの機材は私たちの仕事をよりスムーズに、より分かりやすく、そして何よりも安全に進めるための、頼もしい相棒になってくれる可能性がある、ということです。

2025年の今、建設現場も日々進化しています。昔ながらの良いところは残しつつも、こういった新しい技術や道具を上手に取り入れて、より働きやすい現場にしていくことが、これからのスタンダードになっていくはずです。

- ご自身の現場事務所の広さや、何人で使うかを考えて、ピッタリの「サイズ」を選びましょう。

- スマートフォンのように手軽に使いたいか、パソコンのように専門ソフトも使いたいかで、「OS」を選んでみましょう。

- 「これだけは譲れない!」という、現場で本当に役立つ「機能」を見極めましょう。

まずは、こんなことを職場の仲間と気軽に話し合ってみることから始めてみてはいかがでしょうか。

そして、もし会社で導入を検討している方がいらっしゃれば、この記事で書いたような「現場ではこんな機能が助かるんです!」「こうすればもっと安全になります!」といった具体的な声を伝えてみるのも、きっと喜ばれると思いますよ。

分からないことや不安なことがあれば、遠慮せずにどんどん詳しい人に聞いたり、メーカーのショールームで実際にデモ機を触らせてもらったりするのが一番です。